2023年11月14日17:09

嶺南の旅(4)≫

カテゴリー │観光情報

◎ 舟小屋 (福井県若狭町)

ガイドマップに『かって農作業用小舟を係留していた』と記述があり、興味があったので立ち寄ってみた。

現地の説明板によると、対岸の梅畑や水田と行き来し、農作業や農作物の運搬する小舟を格納していた。

また、主に女性が櫓を漕ぎ櫂をかき、特産の青梅を敦賀や美浜の市場そして民家へ売りに出ていた。

昭和50年代にになり、農道が整備されたことにより船を使用する機会が少なくなり、現在は江戸時代に作られた小屋が保存されているとのことでした。

しかし、別の場所にも2棟見かけました。

そのうち1棟は茅葺の屋根を葺き替え中でした。

若狭路(国道27号線)で隣町に行くにはトンネルを抜けなければ行けず、昔は荷物を持っての山越え(陸路)は厳しく、水路が便利だったのではないかと納得しました。

天井裏には竹竿や刈り取った茅など収納されていました

茅葺屋根の

葺き替え中

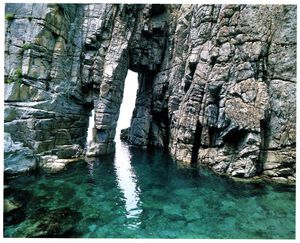

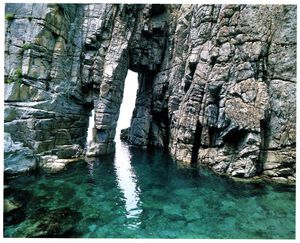

遊覧船による蘇洞門(そとも)巡りを楽しみに若狭に来たものの、外海の波が高いため欠航。

遊覧船による蘇洞門(そとも)巡りを楽しみに若狭に来たものの、外海の波が高いため欠航。

非常に残念。

時間が空いたので、小浜市内を探索しました。

◎ 三丁町 (小浜市)

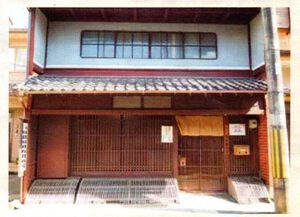

かって茶屋町として賑わっていた地区で、細い路地には千本格子や出窓がある伝統的な建物が軒を連ねて、当時の面影を色濃く残しています。

また、家々の軒先には「家に幸運を呼び込み、魔が入ってこない」ようにと、身代わり猿が吊るされています。

袖壁 出窓

身代わり猿

庚申堂

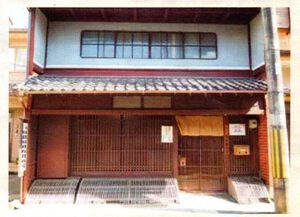

◎ 町並み保存資料館 (小浜市)

資料館は、大正時代に建てられた商家(屋号は安部長)の建物で特徴は京都風の町家、他では見かけなかった「犬矢来」などが設置されています。

資料館は、大正時代に建てられた商家(屋号は安部長)の建物で特徴は京都風の町家、他では見かけなかった「犬矢来」などが設置されています。

豪商だったらしく、オクドや五右衛門風呂が当時では珍しいタイル張りになっています。

それにひきかえ土間の上(二階)にある二畳半の小部屋は小間使いの部屋で、出入りには土間(通路)に梯子をかけ出入りしていたとのこと。

現代では問題になるような構造になっています。

また、家族用の非常階段として造られた階段は、ほぼ垂直で始めて見ました。

小間使い部屋(上部)と梯子

非常階段

中庭と扇形の踏み石

主屋の奥にある土蔵

犬矢来

ガイドマップに『かって農作業用小舟を係留していた』と記述があり、興味があったので立ち寄ってみた。

現地の説明板によると、対岸の梅畑や水田と行き来し、農作業や農作物の運搬する小舟を格納していた。

また、主に女性が櫓を漕ぎ櫂をかき、特産の青梅を敦賀や美浜の市場そして民家へ売りに出ていた。

昭和50年代にになり、農道が整備されたことにより船を使用する機会が少なくなり、現在は江戸時代に作られた小屋が保存されているとのことでした。

しかし、別の場所にも2棟見かけました。

そのうち1棟は茅葺の屋根を葺き替え中でした。

若狭路(国道27号線)で隣町に行くにはトンネルを抜けなければ行けず、昔は荷物を持っての山越え(陸路)は厳しく、水路が便利だったのではないかと納得しました。

天井裏には竹竿や刈り取った茅など収納されていました

茅葺屋根の

葺き替え中

遊覧船による蘇洞門(そとも)巡りを楽しみに若狭に来たものの、外海の波が高いため欠航。

遊覧船による蘇洞門(そとも)巡りを楽しみに若狭に来たものの、外海の波が高いため欠航。非常に残念。

時間が空いたので、小浜市内を探索しました。

◎ 三丁町 (小浜市)

かって茶屋町として賑わっていた地区で、細い路地には千本格子や出窓がある伝統的な建物が軒を連ねて、当時の面影を色濃く残しています。

また、家々の軒先には「家に幸運を呼び込み、魔が入ってこない」ようにと、身代わり猿が吊るされています。

袖壁 出窓

身代わり猿

庚申堂

◎ 町並み保存資料館 (小浜市)

資料館は、大正時代に建てられた商家(屋号は安部長)の建物で特徴は京都風の町家、他では見かけなかった「犬矢来」などが設置されています。

資料館は、大正時代に建てられた商家(屋号は安部長)の建物で特徴は京都風の町家、他では見かけなかった「犬矢来」などが設置されています。豪商だったらしく、オクドや五右衛門風呂が当時では珍しいタイル張りになっています。

それにひきかえ土間の上(二階)にある二畳半の小部屋は小間使いの部屋で、出入りには土間(通路)に梯子をかけ出入りしていたとのこと。

現代では問題になるような構造になっています。

また、家族用の非常階段として造られた階段は、ほぼ垂直で始めて見ました。

小間使い部屋(上部)と梯子

非常階段

中庭と扇形の踏み石

主屋の奥にある土蔵

犬矢来

この記事へのコメント

バンデンさんのブログ見て一言。「今すぐ行きて~嶺南に」(^^。

Posted by TAKAさん at 2023年11月14日 21:13

at 2023年11月14日 21:13

at 2023年11月14日 21:13

at 2023年11月14日 21:13TAKAさんへ

いつもご訪問そしてコメントを、ありがとうございます。

そう言ってもらえると嬉しいです。

ブログは記録を兼ねてアップしています。

いつもご訪問そしてコメントを、ありがとうございます。

そう言ってもらえると嬉しいです。

ブログは記録を兼ねてアップしています。

Posted by バンデン at 2023年11月15日 16:06

at 2023年11月15日 16:06

at 2023年11月15日 16:06

at 2023年11月15日 16:06